Автор книги «Как привести дела в порядок» Дэвид Аллен — создатель методологии Getting Things Done, или GTD. Эта система учит управлять не временем, а своим сознанием. GTD позволяет достичь состояния высокой продуктивности — полной включенности в процесс, которое похоже на состояние потока у мастеров боевых искусств.

Главная идея книги «Как привести дела в порядок»: можно достигнуть продуктивности без стресса, используя и тренируя технику Getting Things Done. По мнению автора, методы применения GTD не изменятся со временем, а значит, на нее можно опираться в течение всей жизни.

Кому читать книгу. Всем, кто хочет научиться организовывать распорядок дня и быть эффективным в решении задач. Также тем предпринимателям, которые не умеют делегировать или правильно расставлять приоритеты.

Кто такой Дэвид Аллен

Дэвид Аллен — эксперт с 35-летним опытом в вопросах управления временем, исследователь продуктивности и коуч менеджеров высшего звена. Консультировал крупнейшую страховую компанию New York Life, Всемирный банк, Фонд Форда и ВМС США.

Написал международный бестселлер о методике Getting Things Done, который был переведен на 28 языков. Журнал TIME назвал «Как привести дела в порядок» «лучшей бизнес-книгой своего времени по самопомощи».

В статье рассказываем об основах системы GTD: как организовать рабочие процессы и принимать решения, какую из задач выполнить в первую очередь.

Главные мысли из книги «Как привести дела в порядок»

- В основе подхода Дэвида Аллена по управлению временем лежит правило: не держать никаких задач в голове.

- Стать более организованным поможет алгоритм из пяти шагов: собрать всю информацию, обработать ее, организовать в систему, проводить периодический обзор системы и последний шаг — выбирать задачу и выполнять ее, не отвлекаясь на все остальное.

- Каждую задачу можно отнести к одной из восьми категорий: выбросить, отложить, сохранить для справки, перенести в список проектов, сразу выполнить, делегировать, записать в календарь или занести в список напоминаний о следующих действиях.

- Понять, в каком порядке выполнять задачи, помогут контекст, время и энергия. Где вы находитесь, что у вас под рукой, сколько у вас свободного времени и насколько вы полны сил — исходя из этого можно выбрать задачу из списка и выполнить ее.

- Нужно периодически сверяться со своей миссией и принципами, чтобы решать, какую задачу делегировать, а от какой можно полностью отказаться. Долгосрочные перспективы помогут действовать наиболее эффективно.

Пять шагов управления рабочими процессами

Большинство людей составляют списки, когда дел наваливается слишком много. В этом их ошибка. Серьезные или незначительные, личные или профессиональные, срочные или нет — дела должны быть зафиксированы всегда. Даже если нет важных, а только погулять с собакой или прибраться в квартире.

Стать более организованным и научиться управлять рабочими процессами поможет алгоритм из пяти шагов:

- Собрать все, что хочется изменить.

- Обработать информацию и прояснить, что с ней делать.

- Организовать результат в виде различных вариантов.

- Периодически проверять систему.

- Выбирать задачу и выполнять ее.

Алгоритм помогает, когда хочется взять ситуацию под контроль и начать действовать.

Иван унаследовал бизнес отца. Придя в рабочий кабинет генерального директора, столкнулся с хаосом: стол завален документами, на полу лежат какие-то коробки с папками, в кабинет заходят сотрудники по разным вопросам — полная неразбериха.

Как поступит Иван, используя алгоритм Аллена? Сначала посмотрит, какие вещи вообще не должны находиться в кабинете, — сбор. Затем решит, что следует оставить, а что выбросить, — прояснение. Далее разложит все вещи по местам — организация. Затем выберет задачу в зависимости от того, какие у него есть запросы от сотрудников и документы под рукой, — обзор. Наконец, возьмется за дело — действие.

Разберем подробнее каждый из шагов управления рабочими процессами.

Шаг 1. Собрать все, что хочется изменить. Сначала нужно собрать в одном месте все незавершенные дела: личные или профессиональные, большие или маленькие, срочные и неважные.

Помнить обо все сложно, поэтому все задачи из головы надо выгрузить — куда-то записать. Раскладываем их по символическим «корзинам»: лоток для документов, бумажные или электронные системы планирования и записи, электронная почта и гаджеты. Там задачи будут храниться, пока не найдется время определить, как нужно решить конкретную задачу и нужно ли вообще.

«Многие люди осознают свои обязательства, но при этом не переходят ко второму шагу: не проясняют их и не решают, какой конкретный следующий шаг нужно сделать. Разбросанные тут и там случайные списки дел, записи после встреч, какие-то напоминания на стикерах на холодильнике, мониторе компьютера или в цифровом гаджете — все это, вместо того чтобы побуждать к действиям, вызывает оцепенение. Сами по себе такие списки дел скорее усиливают стресс, чем приносят облегчение».

Цитата из книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок»

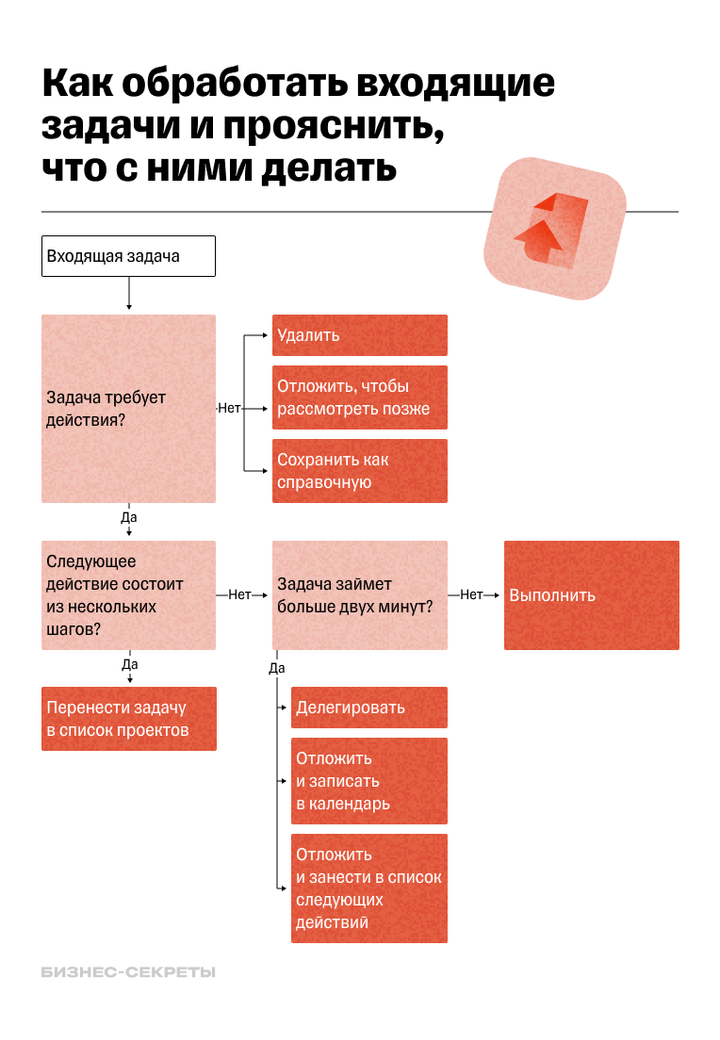

Шаг 2. Обработать информацию и прояснить, что с ней делать. После сбора информации каждую входящую задачу нужно распределить по группам. Для этого сначала ответьте на вопрос: «Требует ли задача действий?» Если ответ: «Нет, действий не требуется», возможны три варианта:

- Информация больше не нужна — ее следует удалить.

- Сейчас действий не требуется, но возможны позже — отложить.

- Это потенциально полезная информация — сохранить как справочную.

Если ответ: «Да, действия требуются», нужно ответить на вопрос: «Каково следующее действие?» В зависимости от ответа возможны пять вариантов:

- Действие состоит из нескольких шагов — перенести задачу в список «Проекты».

- Действие занимает меньше двух минут — сразу выполнить задачу.

- Действие занимает больше двух минут и с задачей лучше справится кто-то другой — делегировать задачу.

- Действие занимает больше двух минут и выполнить задачу можете только вы к конкретному времени — отложить задачу и записать в календарь.

- Действие занимает больше двух минут и выполнить задачу можете только вы в любое время — отложить и занести в список «Следующие действия».

Для удобства сделали алгоритм, который поможет быстро понять, в какую группу отнести ту или иную задачу.

Шаг 3. Организовать результат в виде различных вариантов. После того как распределили задачи по схеме, получается восемь категорий напоминаний, с которыми предстоит работать.

Итак, что можно сделать с задачей:

- выбросить;

- отложить, чтобы обдумать;

- сохранить для справки;

- перенести в список проектов;

- сразу выполнить;

- делегировать и занести в лист ожидания;

- записать в календарь;

- занести в список напоминаний о следующих действиях.

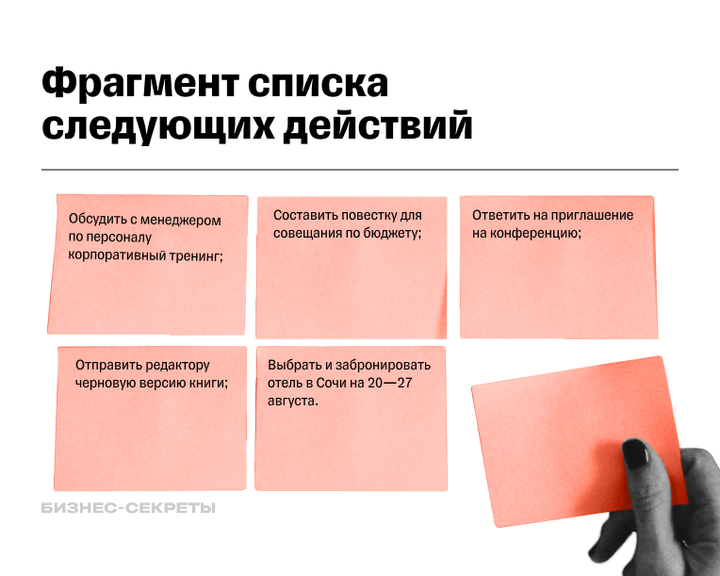

Каждая из категорий задач должна быть организована физически, где именно — на выбор предпринимателя. Это можно делать в блокноте, в специальном приложении, в файле в компьютере или в папке с разрозненными листами.

Не обязательно хранить все категории задач в одном месте. Например, списки следующих действий могут быть записаны в приложении, которое всегда будет под рукой. А список отложенных задач — в блокноте, который остается на рабочем столе.

Шаг 4. Периодически проверять систему. Аллен рекомендует раз в неделю проводить обзор всех планов и списков. Это поможет не переживать, что что-то забыли.

Что следует делать раз в неделю:

- собирать и обрабатывать информацию обо всех своих делах — перепроверять, вся ли информация была обработана и вошла в списки;

- анализировать систему — смотреть, как работают группы списков, нет ли где затыков, все ли задачи постепенно делаются или что-то где-то застопорилось;

- обновлять и актуализировать списки.

Еженедельный обзор помогает поддерживать систему Getting Things Done в порядке.

Шаг 5. Выбирать задачу и выполнять ее. Основная цель управления рабочими процессами — правильно определять приоритет задач. Но многие часто не понимают, за что лучше браться в первую очередь, и составляют списки дел интуитивно. В итоге действительно важные задачи снова и снова переносятся на завтра. Система из восьми категорий задач помогает правильно расставлять приоритеты и не переживать, что что-то упустили из виду.

Если же расставить приоритетность задач из многочисленных списков не получается, можно следовать одной из трех моделей принятия решений. Подробнее о них поговорим в следующих разделах.

«Для меня очень полезным (и даже обязательным) является распределение этих шагов в течение дня. Бывают моменты, когда мне хочется только собирать информацию, но не решать, что с ней делать. В другое время хочется привести в порядок мои записи после деловой встречи. Или, может быть, я только что вернулся из долгого путешествия, и мне нужно разобраться с тем, что я привез с собой. Бывает время, когда мне необходимо сделать обзор всей моей работы или какой-то ее части. И, разумеется, я трачу много времени просто на выполнение того, что должно быть сделано».

Цитата из книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок»

Три модели для принятия решений

Аллен в своей книге предлагает три модели принятия решений:

- Модель принятия решений на основе четырех критериев.

- Модель анализа повседневной работы.

- Модель двухуровневого обзора работы.

Модели не дают готовых ответов: нужно ли в первую очередь позвонить подрядчику, написать коммерческое предложение клиенту или просто поболтать со своим подчиненным. Зато помогут более рационально подойти к формулированию вариантов приоритетности задач.

Модель 1. Принятие решений на основе четырех критериев

В основе модели принятия решений лежит четыре критерия, которые нужно использовать в следующем порядке: контекст, время, энергия, приоритеты.

Контекст — ограничивает, какие задачи можно делать в конкретный момент. Выполнение задачи зависит от места, где вы находитесь, или наличия инструментов. Например, чтобы подготовить презентацию, потребуется компьютер, а идеи проекта можно набросать в блокноте.

Время — тоже ограничивает выбор задач. Например, за десять минут до созвона с клиентом нет смысла браться за крупную задачу вроде составления бюджета на месяц, а вот отправить сообщение контрагенту можно успеть.

Энергия — тоже накладывает ограничения на то, какую задачу выбрать. Например, сложные переговоры или планерку лучше ставить на начало рабочего дня, когда еще нет усталости.

Приоритеты — сумма контекста, времени и энергии. Принимая их во внимание, можно интуитивно выбрать задачу, которую получится выполнить максимально хорошо.

Разберем на примере, как влияют приоритеты на выбор задачи.

Предположим, вы в офисе, у вас под рукой ноутбук и смартфон, есть час свободного времени, а уровень энергии — 7 из 10 баллов. Что будете делать: звонить клиенту, работать над коммерческим предложением, отвечать на письма в почте или бронировать отель для отпуска?

Подумайте и интуитивно ответьте, какому делу вы сможете отдаться на максимум. Учитывайте при этом, что с каждой выполненной задачей ресурс времени и энергии уменьшатся.

Модель 2. Анализ повседневной работы

Всю работу можно разделить на три категории.

Выполнение запланированной работы. В этом случае предприниматель ориентируется на список дел и календарь. Он сам составил их заранее с учетом рабочих приоритетов и своих предпочтений. Например, утром звонит партнерам, в обед участвует во встречах, а вечером проверяет отчет финансового директора.

Выполнение работы по мере ее появления. Сюда относятся незапланированные дела, которые приходится решать здесь и сейчас, и при этом они занимают больше двух минут. Например, менеджер заходит в кабинет, чтобы обсудить неожиданные изменения по запуску нового продукта, — приходится уделить ему время.

Планирование работы. По сути, это и есть обработка информации по восьми категориям, куда может попасть задача. В планирование входит и выполнение задач, которые занимают меньше двух минут, и разбивание больших проектов на более мелкие шаги, разбор документов, электронных сообщений, почты.

В течение рабочего дня можно делать задачи из разных категорий.

Иван работает семь часов в день. В пятницу три часа он выполняет запланированную работу, два часа планирует задачи на следующую неделю, а оставшееся время оставляет для встречи с подчиненными и выполнения задач по мере их появления.

При распределении задач стоит также учитывать контекст, время и энергию. Вряд ли хватит часа, чтобы разобрать скопившиеся за неделю задачи и понять, что нужно сделать сейчас, что отложить на потом, а что вообще не делать.

Модель 3. Шестиуровневый обзор работы

Выбор конкретной задачи для выполнения должен основываться на приоритетах. Чтобы определить свои приоритеты, нужно понять, что представляет ваша работа.

Определение работе можно дать с шести точек зрения.

Основание — текущие действия. Это полный список всех дел, которые необходимо выполнить: телефонные звонки, электронные письма, назревшие вопросы, которые нужно с кем-то обсудить.

Горизонт 1 — текущие проекты. Большинство текущих задач относятся к актуальным проектам, то есть являются частями одной большой задачи. Например, найти риелтора, заключить договор на аренду, нанять грузчиков — задачи для проекта «Переехать в новый офис».

Горизонт 2 — зона ответственности и внимания. Проекты и действия предпринимателя обусловлены его ролями, интересами и обязанностями. То есть касаются ключевых областей жизни и работы, в которых он хочет добиться успеха. Например, работа может касаться стратегического планирования, развития персонала, исследования рынка или управления активами. Учитывая эти обязанности, можно сформировать комплексный подход для оценки своих проектов.

Допустим, предпринимателю важно только стратегическое планирование и управление активами. Тогда он концентрируется на задачах, касающихся этой деятельности, а остальное делегирует.

Горизонт 3 — цели. Это то, чего хочется добиться в работе и жизни за один-два года. Часто достижение целей в работе требует смещения фокуса деятельности, так как возникают новые обязательства. Например, через два года хочется открыть новое направление в бизнесе, о котором ничего не знаешь, — придется внести в текущий план задачи, касающиеся новой цели.

Горизонт 4 — видение. Сюда относятся долгосрочные проекты, которые занимают от трех до пяти лет. Они заставляют мыслить более широкими категориями. Например, сюда можно отнести изучение дополнительного языка или освоение новой профессии, а может, желание поучаствовать в триатлоне. Любое из видений будет влиять на привычки и привычный распорядок дня.

Горизонт 5 — миссия и принципы. Это взгляд на картину в целом. Зачем существует ваша компания? Зачем существуете вы? Что действительно для вас важно? Все задачи, видения, перспективы и проекты должны проистекать из миссии и вести к ней.

Эти горизонты напоминают о многоуровневом характере ежедневных обязательств и задач. Нужно учесть множество факторов, чтобы решить, какую задачу лучше всего выполнять и когда.

Иван развивает бизнес отца — конструирует гаджеты на солнечных батареях.

Миссия его компании, или горизонт 5: снизить использование людьми ТЭЦ — уменьшить загрязнение атмосферы.

Соответственно, видение Ивана, или горизонт 4: через пять лет выйти на зарубежный рынок и начать взаимодействие с другими подобными компаниями.

Значит, цели на ближайшие два года, или горизонт 3: заявить о себе и принять участие в трех международных выставках.

Зона ответственности и внимания Ивана, или горизонт 2: подтянуть английский для переговоров, изучить требования существующих выставок к компаниям и под эти условия наладить бизнес-процессы.

Текущие проекты, или горизонт 1 для Ивана, по-хорошему, — задачи только из зон его ответственности. Например, формирование команды менеджеров, которые в будущем на английском выигрышно презентуют продукт. Ивану точно не нужно решать вопросы с переездом офиса или планированием отпуска. Это можно делегировать.

Основание, или текущие действия Ивана, в идеале будет касаться только его миссии. Звонки, совещания, написание коммерческих предложений, сверка бюджета с бухгалтером — каждая задача должна приближать Ивана к выходу на международный рынок.

Сонастройка с горизонтами поможет легче очистить списки текущих задач и делегировать то, что оказывается не в приоритете глобальной миссии.

«Даже те руководители, которые регулярно выделяют время для анализа работы, часто скатываются к обзору на уровне горизонта 1 — то есть на уровне проектов. Между непрерывной чередой деловых встреч и неторопливой прогулкой на закате с бокалом вина вокруг своего пруда с золотыми рыбками следует выходить на более высокий уровень обзора, необходимый для оперативного контроля и концентрации внимания. Если вы полагаете, что все ваши открытые вопросы выделены, обработаны и проанализированы, а дальнейшие действия по ним определены, похоже, вы обманываете себя».

Цитата из книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок»

Полезные цитаты из книги «Как привести дела в порядок»

- «Ваши проекты и действия обусловлены вашими ролями, интересами и обязанностями. Это те ключевые области жизни и работы, в которых вы хотите достичь результатов и соответствовать стандартам».

- «Чем шире круг ваших обязанностей и выше должность, тем больше вы будете делать через общение с другими и делегирование».

- «Вы будете тратить гораздо меньше энергии на обработку электронных писем, которые приходят в пустую папку входящей корреспонденции, а не в папку, где уже накопилась тысяча сообщений».

- «Для материалов исключительно справочного характера единственный вопрос состоит в том, стоят ли они места и времени, чтобы их хранить».

- «В список „Когда-нибудь / может быть“ попадает не то, что вам не нужно. Возможно, это самые интересные и творческие вещи, с которыми вы имеете дело».

Поделитесь, пробовали распределять задачи по методике Getting Things Done? Насколько эффективнее стала ваша деятельность?